Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp) 最終更新日:1997/May/22

Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp) 最終更新日:1997/May/22

この両システムの導入で、

このうち、即時予測システムは地震発生直後、気象衛星「ひまわり」から震源情報がコンピューターに自動入力され、各地の建物やヒトの被害を予測し、数分で予測結果を画面出力する。震源入力から被害予測計算、画面出力まで完全自動で行われるため、職員の勤務時間外や災害の混乱時においても、迅速な初動態勢づくりへの貢献が期待されている。

また、詳細予測システムは、建物、火災、ライフライン、地盤、ヒトなど8項目の被害予測について、気象条件の違いなどからパソコン計算する。震災対策や防災訓練の基礎資料となる。

今後の課題としては、県内30市町村に限られている予測範囲を全県に拡大することが何よりも望まれる。

すでに、全県の地震被害想定に県では着手しており、平成10年度までには完了する予定である。

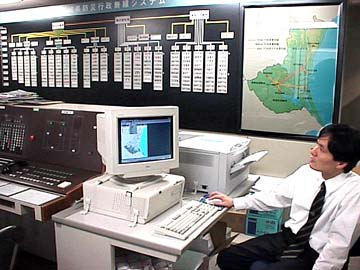

震度情報ネットワークシステムによって、震度計やセンサー、加速度数計などを県内85市町村すべてに設置された地震計測器がNTT回線網で県庁内のコンピュータに接続された。

震度情報ネットワークシステムによって、震度計やセンサー、加速度数計などを県内85市町村すべてに設置された地震計測器がNTT回線網で県庁内のコンピュータに接続された。地震による各地の震度データーが自動的に県庁内に集約される。消防庁や気象庁にも情報が提供され国とも一元的な情報網が確立された。

更に、震度5以上を観測すると、県災害対策本部の事務局職員全員(約80人)のポケットベルを自動的に呼び出すシステム(非常順次通報装置-お伝えくん-)に連動され、初動体制の充実が図られた。

井手よしひろホームページに戻る

井手よしひろホームページに戻る ご意見・情報をお送りください(Email y_ide@jsdi.or.jp)

ご意見・情報をお送りください(Email y_ide@jsdi.or.jp)